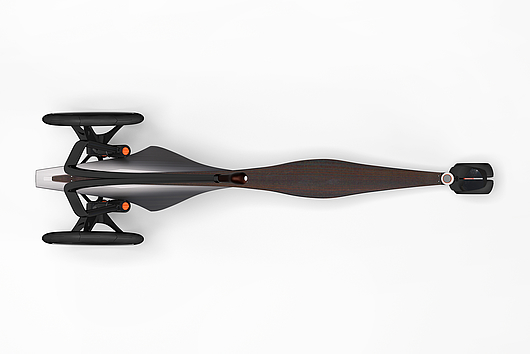

E Kick Scooter

Die Suche nach einer Überbrückung der Mobilitätslücke zwischen Schrittgeschwindigkeit und Radfahren hat zu einer Vielzahl unterschiedlicher Produkte auf dem nationalen und internationalen Markt geführt (und tut dies immer noch). Bislang wurde jedoch keines davon allgemein akzeptiert oder wurde zu einem kommerziellen Erfolg. Rollerblades, Skateboards und dergleichen erfordern ein beachtliches fahrerisches Können, während einfache Tretroller und ihre Variationen das Image von Kinderspielzeug vermitteln und weder optisch noch funktional ansprechend sind.

Angesichts der rasant wachsenden Beliebtheit von Elektrofahrrädern scheint der Zeitpunkt jedoch passend für einen neuen Versuch zu sein, die persönliche Grundmobilität mit einem umweltfreundlichen Fahrzeug zu verbessern. Gesucht wird ein freundliches, praktisches, attraktives und erschwingliches Produkt mit breiter Mehrfachnutzung.

Das Bereitstellen von körperlicher Bewegung (durch Treten) in Kombination mit Bedienkomfort und zusätzlicher Geschwindigkeit (durch elektrische Antriebsunterstützung) scheint eine erfolgreiche Kombination zu sein - sofern alle technischen, ergonomischen und logistischen Aspekte angemessen berücksichtigt und gelöst werden. Aus diesen Gründen soll der „Turbo Scooter“ eine strenge Kriterienliste erfüllen.

Das Projekt wurde parallel an insgesamt fünf internationalen Universitäten mit renommierten Ausbildungsprogrammen in den Bereichen Design, Ingenieurwesen und Wirtschaft durchgeführt.

(Iowa State University Ames, Iowa, USA, The Ohio State University Columbus, Ohio, USA

Shih-Chien University Taipei, Taiwan, Moholy-Nagy University Budapest, Hungary, University of Applied Sciences Darmstadt, Germany)

Ventus - Paul Vincent Raths, Felix Winter, Daniel Knödler

Toro - Tony Jankowski, Lucas Fonfara

Wenke Förster, Matthias Preußing und Rebekka Stunz

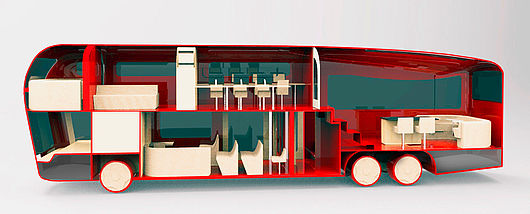

Die mobile Ganztagsbetreuung: Das zu entwickelnde Fahrzeug wird als Doppelstockbus ausgeführt, denn die vergleichsweise kompakten Abmessungen ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Trotzdem ist es möglich, sehr viel Platz für Stauraum, Aufenthaltsbereiche, Küche, WC, Arbeitsplatz, usw. einzuplanen und auch die Integration von altersgetrennten Bereichen wird erleichtert. Das Interieur ist in 5 Zonen aufgeteilt: Zone 1 befindet sich im unterem Stock (Grundebene) und dient als Einstiegsbereich und allgemeiner Aufenthaltsbereich für Kinder von 6-10 Jahren. Zone 2 ist die Mittelebene im hinteren Bereich, enthält eine kleine Küchenzeile und kann von allen genutzt werden. Zone 3 wird über die Treppe von der Mittelebene im hinteren Bereich betreten und führt in das 2. Stockwerk. Hier geht es in den Arbeitsbereich der Jugendlichen, welche auch diese zweite Ebene zur freien Verfügung haben. Oberlichter und eine Deckenhöhe von 2,40m sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre.Zone 4 befindet sich im mittleren Bereich der zweiten Ebene. Um ein wenig entspannt abseits der Arbeitsplätze sitzen zu können, gibt es hier ein doppelseitiges Couchprinzip. Zone 5, im Frontbereich über dem Fahrer, ist ebenfalls mit Sitzmöbeln ausgestattet. TV-Gerät, diverse Ablagefächer, Garderobe usw. sind nur einige Beispiele dafür, wie hier eine hohe Aufenthaltsqualität erreicht werden soll.

Sonja Chow, Michael Gerber und Tim Stellmacher

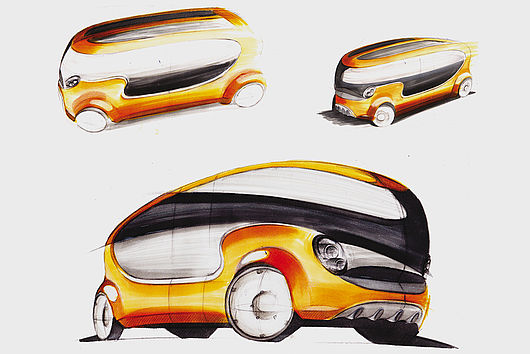

KAB: steht für „kleine autonome Box“. Verschiedene Ortschaften können je nach Anzahl der Schulkinder mit einem oder mehreren KABs bestückt werden. Dies verhindert unnötige Leerfahrten für die Busunternehmen und ermöglicht eine flexible Anpassung der Fahrgastkapazitäten. Die bedarfsorientierte Bedienung ermöglicht jederzeit eine Anpassung der Transportkapazität an die strukturellen Gegebenheiten. Die runde Formsprache der KABs strahlt Vertrauen und Freundlichkeit aus. Eine ausfahrbare Rampe ermöglicht Rollstuhlfahrern im Bedarfsfall ein bequemes Einsteigen. Insgesamt hat jedes KAB 6 Sitzplätze, wobei die beiden mittleren Sitze breiter ausgeführt sind und Platz für Betreuungspersonen bieten. Außerdem sind Sitz- und Armlehnen hochklappbar und ermöglichen die Mitfahrt von Rollstuhlfahrern. Die autonomen Fahrzeuge kommunizieren während der Fahrt miteinander, treffen sich auf der gemeinsamen Strecke und schließen sich mittels elektronischer Verbindung als Konvoi zusammen. Dadurch ist ein energie-effizientes Fahren möglich und die Kinder werden auf direktem und somit kürzestem Wege zur Schule befördert. Ausgestattet mit Radnabenmotoren mit integrierter Federungs- und Bremstechnologie werden die Fahrzeuge emissionsfrei durch Strom angetrieben, wobei sich die Batterie im Bodenbereich des KAB befindet. Ein hohes Sicherheitsniveau wird durch 4-Punkt Gurte und Airbag Systeme erreicht. Die KABs sind innen und außen mit einer innovativen Beleuchtungstechnologie (OLED) ausgestattet. Auch Punkte wie gute Reinigbarkeit und Schutz vor Vandalismus wurden bei der Materialwahl des Interieurs berücksichtigt.

Sebastian Staben und Gökhan Yasar

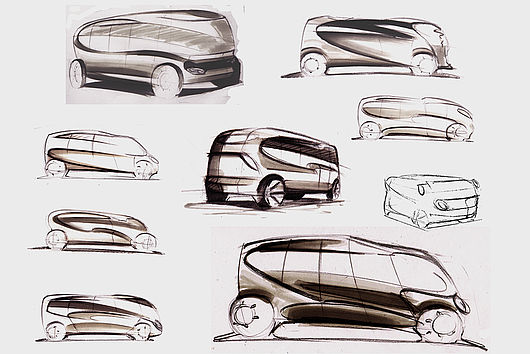

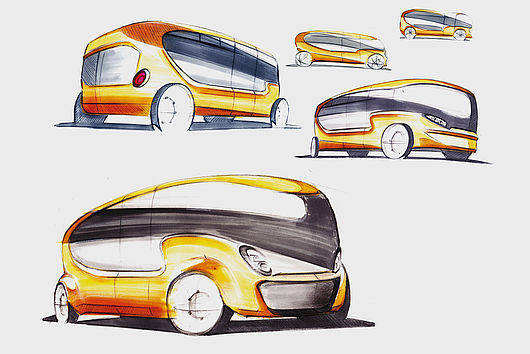

VIVO – Midi Bus: Um die Fahrt für die Kinder attraktiv zu gestalten, ist ein kompakter Schulbus für 10-16 Schüler im Alter von 6-16 Jahren vorgesehen. Um die Fahrzeiten von Wohnort zur Schule kurz zu halten, wird eine direkte Verbindung bevorzugt. Neben den Touren zur Schule soll dabei auch ein alternativer Einsatz möglich sein. Der Schulbus wird als ein Ort zur Kommunikation betrachtet, aber auch die Sicherheit der Fahrgäste und pädagogische Aspekte stehen im Fokus der Entwicklung. Für das Einparken an der Haltestelle wird ein Rückwärts-Einschwenk-Konzept angewendet, bei dem die Räder an der Hinterachse eingeschlagen werden und das Fahrzeug seitwärts in die Haltebucht fährt. Durch das schräge rückwärtige Einparken wird die Einsehbarkeit des Fahrbahnbereiches verbessert und die Gefahren durch vorbeifahrenden Verkehr verringert. Der Zugang kann dann über den Heckbereich des Fahrzeuges erfolgen. Für den Schulbus ist ein E-Antrieb mit platzsparenden Radnabenmotoren als Antriebstechnik vorgesehen. In der Fahrzeugplattform dagegen befinden sich Batterie, Klimaanlage und Elektronik. Durch ein konsequentes Gleichteilkonzept ist eine kostengünstige Produktion möglich.

Andrej Dornhof und Julian Topel

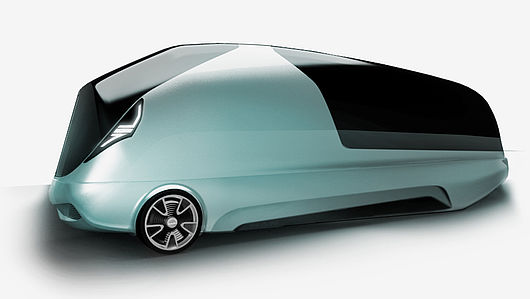

Combibus: Dieses neuartige Fahrzeug soll in zukünftigen Szenarien nicht nur Schüler transportieren, sondern auch als Langstreckenfahrzeug für Erwachsene eingesetzt werden. Voraussetzung dafür ist ein anpassbarer Innenraum. In den Polsterelementen der Sitze sind dazu Luftpolster und Fußablagen integriert, welche sich auf die Körpermaße der Passagiere einstellen lassen. Rollstuhlfahrer und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten haben die Möglichkeit, über eine vertikal ausfahrende Plattform ins Fahrzeug zu gelangen. Die Gesamtenergiebilanz soll durch verschiedene Maßnahmen wie Optimierung des Cw-Wertes und der Verwendung von Leichtbaumaterialien verbessert werden. Angetrieben wird der 13 Meter lange Bus durch 4 Radnabenmotoren. Hochleistungs-Akkupacks speichern die dafür nötige Energie und werden bei der Fahrt durch die Stromeinspeisung von transparenten Solarzellen unterstützt.

Matthieu Low Kame

Der Compact Bus ist ein kleiner, auf das Wesentliche reduzierte, Bus für 20 Schulkinder und einen Betreuer. Das Fahrzeug wurde insbesondere für den indischen Markt entwickelt. Etwas mehr Bodenfreiheit und die kurzen Überhänge erlauben auch einen Einsatz bei schlechten Straßenverhältnissen. Die große, in der Fahrzeugmitte angeordnete Schwenktür, ermöglicht einen komfortablen und barrierefreien Zugang. Somit kann der Prozess beim Ein- und Aussteigen entspannt und verbessert werden. Um die Fahrt abwechslungsreicher zu gestalten, werden interaktive Fensterscheiben verbaut, die von den kleinen Passagieren zu Unterhaltungs- und Informationszwecken genutzt werden können. Unter den Sitzen können die Schultaschen sicher verstaut werden.